Les artisans de la monnaie de Paris

Les artisans de la monnaie de Paris

- Je suis tombé sur un professeur qui a réussi à me convaincre !

- on espère faire rentrer de nouveaux graveurs chez nous !

C'est quoi ?

Bien que la fonction principale de la monnaie soit de faciliter les échanges commerciaux, elle témoigne aussi des richesses artistiques, humaines et historiques.

©Monnaie de Paris, Cour d’honneur

Histoire de la Monnaie

La monnaie métallique apparaît vers 650 av. J.C. chez les Grecs d'Asie Mineure. Sont fabriquées alors par la cité de petites pièces de métal précieux, identiques en poids et portant le même symbole.

De l’Asie mineure, la monnaie s’étend dans tout le bassin méditerranéen.

Le premier édit mentionnant la création de la Monnaie a été pris par Charles II en 864. Sous Philippe-Auguste (1180-1223), la monnaie devient un instrument d’unification du royaume et un symbole fort du pouvoir.

C’est en 1360 que naît le premier franc de l'histoire monétaire française. Pièce d’or, le "franc à cheval" représente le roi Jean II le Bon à cheval, brandissant son épée. Elle vaut alors une livre tournois. Frappée durant la Guerre de Cent Ans, le terme "franc" signifie "libre". Il est frappé pour payer la rançon de la libération de Jean II le Bon, qui avait été capturé par les Anglais en 1356 à la bataille de Poitiers.

Henri II (1519-1559) crée de nouveaux ateliers qui tentent de parvenir à une rotondité parfaite et un poids toujours égal des pièces afin de déceler les contrefaçons. Début XVIIe, la Cour des monnaies entre en conflit avec Louis XIII qui monte un atelier parallèle situé au Louvre et créé le louis d’or et l’écu blanc. En 1672, la Monnaie de Paris récupère l’activité monétaire du Louvre. Au XVIIIe siècle, un projet de rénovation de l’hôtel des Monnaies, installé jusqu’alors rue des Monnaies est envisagé. Pour des raisons pratiques dues aux bords de Seine qui facilitaient l’acheminement des matériaux, la construction du palais quai de Conti réalisé par l’architecte Jacques Denis Antoine est lancée. L’établissement qui réunit la Monnaie des Médailles et des Espèces s’y installe en 1775.

La Révolution plonge le pays dans une crise monétaire. En 1795, la Convention remplace la livre par le franc. Le franc Germinal est mis en circulation huit ans plus tard. « A cette date, on frappe dans le même métal des demi et quart de franc, ainsi que des pièces de 2 et 5 francs. Les multiples de 20 francs et de 40 francs sont monnayés en or. Le système monétaire mis en place au cours de cette période subsistera jusqu'en 1914 ». La révolution industrielle apporte des presses monétaires et l’invention du tour à réduire (permettant la réduction d’un modèle en relief sur métal et de façon mécanique), qui donnent à la production un autre envol. Le développement du chemin de fer permettant de concentrer les activités à Paris, l’hôtel des monnaies devient officiellement l’atelier de la nation en 1880.

La création du nouveau franc en 1958 par la réforme du général de Gaulle, ainsi que le développement du marché de la médaille qui se fait en collaboration avec de nombreux artistes, relancent l’activité de la Monnaie qui avait fortement diminuée suite à la crise économique de l’après-guerre.

Le travail des artisans

Les étapes de travail dans les ateliers de crétions des monnaies et médailles

- Réalisation du dessin de la face et du revers (proposition de 4-5 choix) et validation.

- Mise en relief du dessin par modelage.

- Création d’un plâtre qui est retravaillé à la main afin de perfectionner les reliefs.

- La maquette définitive est confiée à l’atelier des résines.

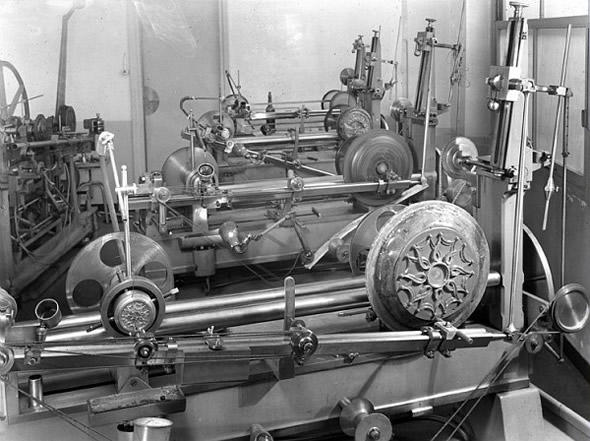

- Passage au tour à réduire afin de créer la gravure de l’outillage (deux blocs de frappe appelés coins ou matrices). Avant l’arrivée du tour à réduire en 1895, les matrices et les coins étaient gravés à la main. Aujourd’hui les outillages sont parfois gravés au laser à partir d’un dessin sur ordinateur.

©Monnaie de Paris, Travail de l’échoppe

- Estampage ou frappe. Les pièces passent sous la presse. Elles étaient autrefois frappées au marteau puis au balancier.

- Les pièces ou médailles sont ensuites patinées, argentées ou dorées.

Pour les décorations officielles émaillées et certaines médailles, s’impose un passage à la bijouterie :

- L’émaillage des médailles concerne surout les décoration ou les légendes. L’émail en poudre est d’abord nettoyé, puis mélangé à la gomme adragante et à l’eau pour obtenir une pâte. La cuisson est extrêmement importante et nécessite plusieurs passages. Une nouvelle couche d’émail est apposée entre chaque feu.

- Les élément cuits sont envoyés à la bijouterie qui fabrique les anneaux, la bélière, et colle la décoration et la légende. La médaille est ensuite chauffée à nouveau, puis nettoyée. L’émerisage lisse la décoration. Suit le polissage.

La fonderie

Toutes les œuvres de formats trop importants ne pouvant passer sous presse (œuvres d’artistes, pièces destinées à la boutique) se retrouvent ici.

©Ooh collective

- Le moulage. La fonderie propose deux techniques de moulage, le procédé sous vide (le métal chauffé est coulé dans un moule sous vide posé sur une plaque tournante) et la cire perdue. Cette dernière technique est utilisée pour les objets plus raffinés. On produit un modèle en cire qu’on introduit dans un moule réfractaire. Durant la cuisson d’une durée de 50 heures, la cire fond et laisse place au métal.

- La pièce est ensuite confiée au ciseleur. Il nettoie l’œuvre et lui ôte ses défauts (aspérités, trous d’air, marques de coutures…).

- Suit la phase de polissage.

- La patine donne la couleur définitive.

Ça se passe où ?

L’hôtel de la Monnaie est situé à Paris, 11 quai Conti.

©Ooh collective, La Seine

Un brin d’évasion

Une histoire de cauris

Les cauris sont une petite variété de coquillages utilisés comme monnaie d’échange et permettant l’épargne jusqu’au XIXe siècle dans de nombreux pays d’Afrique. Ils auraient encore été utilisés il y a 40 ans au Laos.

En Afrique, le cauri, toujours présent dans la vie quotidienne est aujourd’hui utilisé comme ornement pour les coiffures, les parures ou les bijoux, mais également dans les pratiques de sorcellerie ou en pharmacopée traditionnelle.

Relégué au second plan par la monnaie moderne, le cauri a cependant été fort revalorisé. Au temps des colonies, au Burkina Faso, dans le but de faire disparaître cette monnaie de coquillages au profit du franc, l’administration coloniale estimait dans certaines régions un franc français à 40 000 cauris (d’après Nurukyor Claude Somda, Professeur d’histoire à l’université de Ouagadougou) Mais se raréfiant, le petit coquillage prit de la valeur. A la veille de l’Indépendance, 20 cauris valaient 1 franc CFA. Ces dernières années, 1 cauri était estimé à 1 francs CFA pouvant atteindre la valeur de 10 francs dans certains villages.

Le franc est même parfois relégué à la place ornementale du cauri. Il n’est effectivement pas rare de le trouver dans des coiffures, sur les bijoux ou accroché aux parures.

©Monnaie de Paris, Cauris

Un brin d'histoire

« La Monnaie de Paris a été successivement installée : au Palais de la Cité, puis rive droite : au Marais, à St-Jacques-de-la-Boucherie, puis rue la Monnaie. Sous Louis XV, la Monnaie est transférée rive gauche, à son emplacement actuel, dans l'ancien hôtel de Conti (successivement hôtel de Nesle, de Nevers, de Guénégaud puis de Conti) ».

Les pièces de collection, les médailles, les décorations et les fontes d’art sont faites à Paris, dans les ateliers de l’Hôtel de la Monnaie, quai de Conti alors que la monnaie courante est frappée dans une usine à Pessac, en Gironde depuis 1973.

Datant du siècle des Lumières, l’Hôtel de la Monnaie, œuvre néo-classique inspirée par le retour à l’antique, a été conçu par l’architecte Jacques Denis Antoine (1733-1801). La Monnaie de Paris s’y installe dès 1775. Palais doublé d’une manufacture, il abrite également le musée de la Monnaie.

Un brin de poésie

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf

Jean de la Fontaine (1621-1695)

Une Grenouille vit un Boeuf

Qui lui sembla de belle taille.

Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un oeuf,

Envieuse, s'étend, et s'enfle, et se travaille,

Pour égaler l'animal en grosseur,

Disant : "Regardez bien, ma soeur ;

Est-ce assez ? dites-moi ; n'y suis-je point encore ?

- Nenni. - M'y voici donc ? - Point du tout. - M'y voilà ?

- Vous n'en approchez point. "La chétive pécore

S'enfla si bien qu'elle creva.

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :

Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,

Tout petit prince a des ambassadeurs,

Tout marquis veut avoir des pages.

Petit abécédaire

Balancier : machine pour frapper les monnaies et les médailles. C’est un orfèvre allemand, Marx Schwab, qui inventa la frappe au balancier vers 1550 et duquel Henri II acheta les brevets.Le Balancier de Launaydate de 1699.Coins : nom donné aux deux blocs d’acier qui servent à frapper simultanément la face et le revers d’une monnaie, si la gravure y a été effectuée en creux et à l’envers dans chacun des deux blocs d’acier. Si la gravure y apparait en relief et à l’endroit, ce coin est un poinçon qui permet par enfonçage de réaliser des coins de fabrication. Ces termes sont plutôt employés en monétaire.

Crésus : dernier roi de Lydie (561-546 av. J.-C.) qui devait sa fabuleuse richesse à la rivière Pactole, qui regorgeait de pépites d'or.

Franc à cheval : premier franc de l'histoire monétaire française qui représente le roi Jean II le Bon à cheval, brandissant son épée. D’une valeur d’une livre tournoi, il est frappé pour payer la rançon de Jean II, roi emprisonné en Angleterre.

Matrices : nom donné aux deux blocs d’acier qui serviront à frapper la médaille, donc la gravure y est en creux et à l’envers. Si la gravure est en relief et à l’endroit on parlera de poinçon ; celui-ci servant à fabriquer des matrices par enfonçage. Ces termes sont plutôt employés dans le domaine de la médaille.

Pactole : rivière de Lydie (Asie Mineure) riche en sables aurifères.

Pecunia (forme latine) : signifie argent et provient de pecus, bétail.

Semeuse : images crée par Oscar Roty en 1898, qu’on retrouve sur les pièces d’argent de la IIIe République, le nouveau franc en 1958 et la face nationale de l’euro en 2002. Elle est réutilisée et modernisée en 2008 pour la série « Euros Or et Argent ».

Teston : à la Renaissance, monnaie d’argent à l’effigie d’un souverain.

Tour à réduire : machine permettant de reproduire fidèlement et à une échelle plus petite dans un bloc d’acier, un motif réalisé en modelage puis en plâtre et enfin en résine dure qui sert de gabarit.

Ce procédé permet d’obtenir des outillages de frappe pour la monnaie ou la médaille.

©Monnaie de Paris, Les Tours à réduire

Tournois : Monnaie frappée à l’origine par l’abbaye de Saint-Martin-de-Tours et qui devient la référence dans tout le royaume.

Sources

DEDAME, Roger. -Une histoire des artisans de la monnaie. -Les Indes Savantes Ed., 2007, 137 p.

BEAUX, C. / MOREL, G. / LASNIER, J-F. -La Monnaie de Paris. -Connaissance des Arts, SFPA Ed., Hors-série n° 366, 2009, 36 p.

Afrique Avenir. -La revanche du cauri sur le franc au Burkina. -[en ligne], [référence du 30 août 2010], Août 2009, Disponible sur Internet : http://www.afriqueavenir.org/2009/08/22/la-revanche-du-cauri-sur-le-franc-au-burkina/

Liens utiles

Site de La Monnaie de Paris : http://www.monnaiedeparis.fr/

Site de l’encyclopédie Universalis : http://www.universalis.fr/

A écouter

Nicole Barré, Piste 01 de l’album Piano Mélodies.